Biodiversität des Blauen Ozeans

Die UN hat sich das Ziel gesetzt, bis 2030 rund ein Drittel der Meeresfläche unter Schutz zu stellen. Dafür sollen auch in Meeresgebieten außerhalb nationaler Hoheitsgewässer entsprechende Meeresschutzgebiete eingerichtet werden. Die Forschung soll hierfür die Grundlagen liefern - unter anderem in der Fördermaßnahme „Biodiversity of the Blue Ocean“ des Bundesministeriums für Bildung und Forschung (BMBF). Darin geht es um den Schutz und die nachhaltige Nutzung der Biodiversität in internationalen Gewässern.

In der vom BMBF geförderten Fördermaßnahme geht es vor allem um den Schutz der so genannten „Hohen See". Diese umfasst rund zwei Drittell der Weltmeere und beherbergt eine Artenvielfalt, die größtenteils noch unerforscht ist. Diese Biodiversität trägt zur Stabilität der marinen Ökosysteme und zu deren Anpassungsfähigkeit an Umweltveränderungen bei.

Gesunde, artenreiche Ozeane sind die Grundlage für ertragreiche Fischgründe, die Millionen Menschen weltweit mit Nahrung versorgen. Durch den Klimawandel und menschliche Eingriffe nimmt die biologische Vielfalt jedoch weltweit mit immer größerer Geschwindigkeit ab.

Wenn Arten aussterben, können Nahrungsnetze zusammenbrechen und Lebensgemeinschaften aus dem Gleichgewicht geraten – mit globalen Folgen für die Nahrungsmittelproduktion und einer Verstärkung der Auswirkungen des Klimawandels. Ziel des neuen BMBF-Programms ist es daher, fundierte Vorhersagen über die Verteilung und Dynamik der Arten im „Blauen Ozean" zu treffen und neue Strategien zum Schutz dieser Ökosysteme zu entwickeln. Den Rahmen für den Erhalt und die nachhaltige Nutzung der marinen Artenvielfalt außerhalb nationaler Hoheitsgewässer setzt das im Juni 2023 geschlossene Abkommen „Biodiversity Beyond National Jurisdiction" (BBNJ).

In den vier Verbundprojekten innerhalb der Fördermaßnahme „Biodiversity of the Blue Ocean"erarbeiten Forschende aus ganz Deutschland neuartige Ansätze, mit denen die komplexen Wechselwirkungen in den sensiblen Ökosystemen besser verstanden werden können und sich bestmögliche Vorhersagen zur Artenvielfalt im Blauen Ozean treffen lassen. Diese Wissensbasis soll die weltweiten Anstrengungen zum Artenschutz in den Hoheitsgewässern und angrenzenden Gebieten unterstützen. Darüber hinaus wollen die Forschenden eng mit nationalen und internationalen Stakeholdern zusammenarbeiten, um den Transfer der Forschungsergebnisse und Strategien in die Praxis zu gewährleisten. Die vier Verbundprojekte:

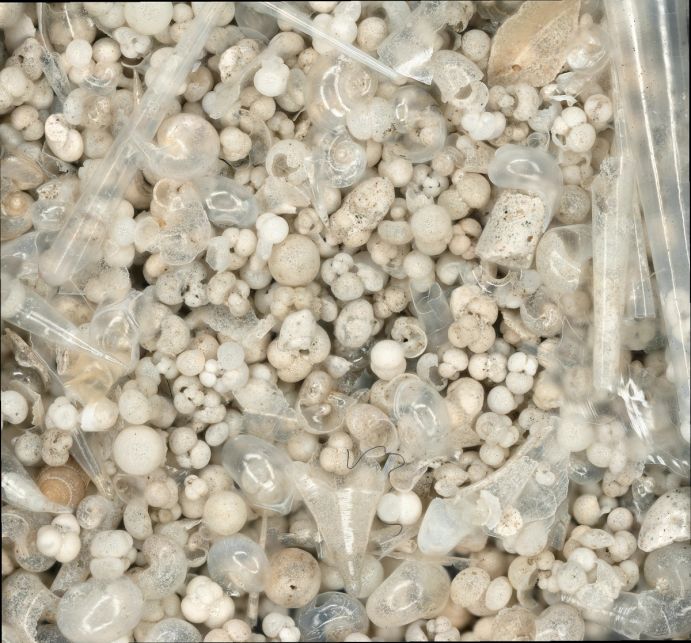

In AGELESS nutzen Forschende den reichhaltigen Fossilbestand mariner Planktongemeinschaften, um daraus Modelle zu entwicklen, mit denen sich klimabedingte Veränderungen in den Artengemeinschaften vorhersagen lassen. Aus diesen Daten sollen Leitlinien für marine Schutzgebiete abgeleitet werden. Unterstützt wird dieser Forschungsansatz durch die Etablierung einer Science-Policy Schnittstelle. Kontakt: Dr. Lukas Jonkers, Universität Bremen

Das Projekt INDIFUN-AI führt Daten des LTER Observatorium Hausgarten in der Fram Straße im Zeitraum zwischen 2009 bis 2023 zusammen und wertet bisher nicht bearbeitete Proben aus, um die Planktonbiodiversität in diesem Gebiet neu zu bewerten. In diesem Zusammenhang sollen KI-Indikatoren zur Erkennung von Veränderungen mariner Biodiversität sowie ein PlanktonScope für routinemäßiges Monitoring entwickelt werden. Kontakt: Dr. Alexandra Kraberg, Alfred-Wegener-Institut

Im Projekt IMAPP werden Entscheidungshilfen für die Ausweisung von EBSA (Ecologically or Biologically Significant Marine Areas) und MPAs (Marine Protected Areas) in internationalen Gewässern des Atlantiks entwickelt. Grundlage dafür ist eine räumliche Charakterisierung biologischer Ökosystemkomponenten. Abschließend sollen Aussagen

zum Ausgleich zwischen Naturschutzprioritäten und wirtschaftlichen Interessen getroffen werden. Kontakt: Prof. Dr. Flemming Dahlke, Universität Hamburg

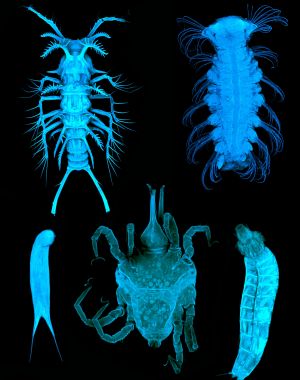

Im Rahmen des Projekts BEnToolMaPs ist eine erste umfassende Beschreibung der Biodiversität von Meio- und Makrofauna im Sediment des antarktischen Wedellmeers geplant. Dazu werden moderne Technologien angewendet, um Analysen zu beschleunigen und zu verbessern, Ökosystemleistungen zu quantifizieren und daraus Empfehlungen für ein integratives Management mariner Schutzgebiete zu erarbeiten. Kontakt: Dr. Heike Link, Universität Rostock

Zuletzt geändert am